私は発達障害者で、勤めていた会社での障害発覚は、生活に深く影響を与えました。

ポジティブな側面とネガティブな側面、両方を経験しました。

上司からのコミュニケーションに対する非難、産業医との面談、障害手帳の取得、そして最終的には会社の解雇となりました。

これらの経験から、会社の非情さを痛感しました。

シバッタマン

シバッタマン家のローン、子供の未来……。私の心には不安が満ちています。

本記事では、発達障害やADHDを持つ部下と協力し、彼らの成長をサポートする方法、そして障害を持つ社員が職場で安心して働けるポイントについて詳細に探ります

障害者雇用の中での理解深化と、職場環境の整備によって、我々が共により理解し合える職場を構築していくことが大切です。

私の経験が、みなさんの第一歩となり、より多くの人が職場で成功し、安心して働ける未来へ繋がることを心より願っています。

- シバッタマン

- 精神障害者保健福祉手帳 保持者

- npo法人発達障がい者を支援する会(チームシャイニー)

- 退職代行で40歳で会社を退職し就労移行支援へ

- 氏名:柴田義彦

- 退職代行&就労移行支援、ITの執筆

- 妻と6歳の子供がいて住宅ローン・教育費に必死

- うつ病で休職経験多数

- 経歴・連絡先情報はプロフィールに表示

【障害者雇用やめてほしい?】発達障害・ADHDを持つ部下との協力と理解を深める方法

①障害者と能力不足で心配はないか話し合う

まずは障害者認定された社員と十分に話し合って、どのような配慮があれば働くことができるのかや、企業として対応できることを検討してみましょう。

②障害者の解雇やクビは禁じられている

また、障害者の雇用で困った時には、近くのハローワークや地域障害者職業センターの窓口に相談してみてください。

障害者雇用促進法により、障害者であることを理由に他の社員と「不当な差別的取扱い」をすることは禁じられています。

シバッタマン

シバッタマン私は会社にそれも訴えたのですが聞いてもらえませんでした。そんな会社は辞めてよかったと思っています。ただ、先ほども伝えましたが子供の将来のために一生懸命に働かなくてはと思っています。

【障害者雇用やめてほしい?】仕事を辞めさせたいと考える人がいる理由

理由①業績が悪化のため

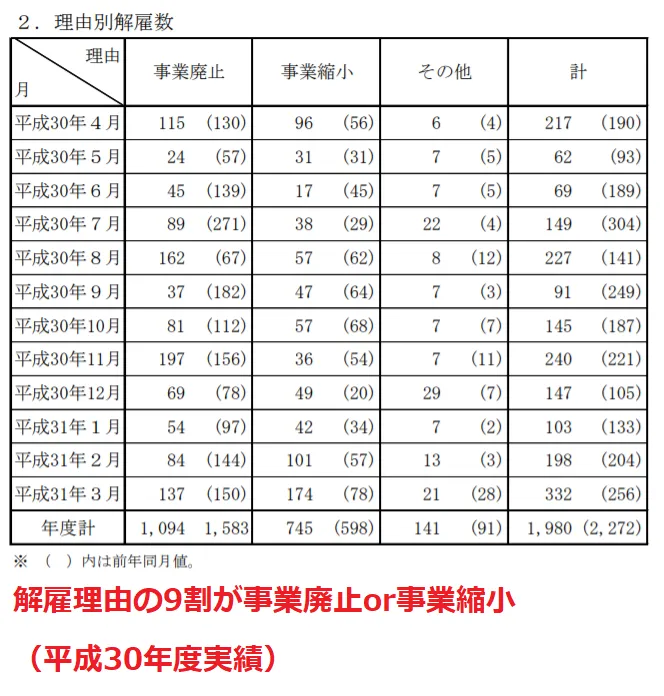

厚生労働省が公表している「平成30年度 障害者の職業紹介状況等」によると、平成30年度は1,980名となっています。

平成28年度以前が1,200~1,500人で推移しています。

全体的に障害者の解雇件数は多くなっていると言えます。

障害者の就職件数も、93,229名(平成28年度)、97,814名(平成29年度)、102,318名(平成30年度)と増加傾向にあります。

引用元:ハローワークを通じた障害者の就職件数が 10 年連続で増加(厚生労働省)

障害での労働者が増える分と解雇数も増える傾向にあるのは自然ではあります。

シバッタマン

シバッタマン障害者への風当たりが強くなっているというわけではないのです。

ただ、「平成30年度 障害者の職業紹介状況等」 によると解雇理由の実に9割以上が経営不振です。

新型コロナウイルスによる経営不振が相次いでいます。経営不振による障害者の解雇数は今後ますます増加します。

理由② 体調悪化のため

シバッタマン

シバッタマン障害者が辞めさせられる理由で多いのはやはり体調不良によるものです。

障精神障害者が体調不良に陥るケースはよく起こりがちです。

しかし、本人、企業共に想定外の体調不良が続いた場合は話が別です。

一週間程度で済むと思っていたら、数か月も気持ちが安定しない状態が続いてしまったということもまれにあります。

障害者が余計に会社に行きづらくなったり、企業側も障害者雇用率を満たせなくなるという状態に発展します。

休職制度を活用して体調回復に専念してもらう対処法が王道ですが、休職も期限ありきの制度です。

体調回復がなされないまま休職期限を迎えた場合は、会社の規約にのっとり、会社都合解雇になってしまいます。

理由③合理的配慮への配慮が限界のため

障害者側は仕事を辞めたくない、けれどもどうしても相性が悪い相手がいたりします。

シバッタマン

シバッタマン能力的に仕事が難しい場合は交渉が必要となります。これは、合理的配慮であったりジョブコーチなどを用いて障害者が交渉する場合もおおいでしょう。

合理的配慮を求めたとしても会社として対応が難しくなります。

合理的配慮といえど、企業のリソースをはるかに超えた配慮は求めることはできません。企業側が配慮しきれず、

日常業務にまで支障を及ぼす事態にまで発展していれば、会社都合の解雇になるリスクは高いです。

近年は見学や実習によって事前に仕事内容や人間関係の確認ができます。

入った後で配慮が叶わないことが発覚するケースは少ないです。しかし、個人情報保護の観点で見学ができない会社(事務系など)やセミオープン就労(障害があることは伏せ、面接時に障害をオープンにする)では入社後のトラブルになりがちです。

【障害者雇用やめてほしい?】辞めさせられるではなく続けるための対処サポート

①自分の特性を説明し合理的配慮など打ち合わせ

障害者であり、就職に焦り気味の人は特にそうなる可能性があります。

シバッタマン

シバッタマンクローズで入社するなら申し出ることはできませんが、オープンで入社する場合には権利があります。それななのにの関わらずきていない人が多いです。

入社後に失敗しがちな人です。当てはまっていないか確認をしてみることをお勧めします。

- 自分の得意不得意が即答できない

- 自分の障害名や特性は知っているけれど、何をどのように配慮してもらいたいか答えられない

- やりたい仕事とできる仕事の区別がついていない

転職や就職活動であれば誰もがおこなう「自己理解不足」です。自分の好き嫌い・特性を知っていても、どのように配慮を求めていくかまで落とし込めていく必要があります

シバッタマン

シバッタマンつまり、合理的配慮をメリットを求めるには障害者を雇用するメリットを活かすことはできません。

。

「企業は仕事のプロであって、障害のプロではない」という言葉です。小さい会社であればあるほど、障害者採用に難色を示します。

シバッタマン

シバッタマン障害があることだけを伝えても、人事部や現場は十分なフォローしてもらえるとは思わない方が良いです。私の場合は合理的配慮を求めたにも関わらず、形上だけ行い、結局は何も理解がありませんでした。

「過集中の傾向があるので、ひと休憩を入れたい」と合理的配慮を伝えたとしてもダメでしたね。会社にとっては社員にはお金を稼いでもらわないとという意識があります。

人によって異なりますが何をもって感じるかを具体化していく作業は必ず必要です。

② 体調悪化で対処を検討

シバッタマン

シバッタマン障害者が辞めさせられるのを防ぐ方法は、体調悪化時のサインや対処方法を整理することがおすすめです。例えばナビゲーションブックを使って私はこのような人間だと会社に書面で伝えておくことをお勧めします。

体調不良時のサインがはた目から見てわかりづらい障害の方は多いです。特に主障害が知的障害や発達障害などは体調悪化がわかりにくいです。

体調不良の発見が遅れがちになります。

体調不良時にサインが自覚できない場合は、家族や支援機関と事前にサイン・対処方法を確認しておく必要があります。

③入社する会社の就業規則に目を通す

シバッタマン

シバッタマン障害者が辞めさせられるのを防ぐ方法は、 就業規則は必ず確認しておきましょう。小規模な会社では就業規則に記載されていないことがありますので、確認をしましょう。

会社にとって、障害者の社員を解雇するのは相応の理由が必要です。ましてや障害者は解雇はできません。

上司や経営者であったとしても、個人的感情・印象で解雇されることは許されることは障害雇用ではできません。

能力不足や体調不良であっても、一定の基準に伴わないのに辞めさせることは不当解雇に当たります。

気がめいっている場合、客観的な判断能力を持てないケースもあります。

④就労支援や障害者専用の転職エージェントを利用

障害者が辞めさせられるのを防ぐ方法は、 支援機関を活用することです。

今まで挙げた方法を順守していれば、解雇にまで至ることはめったにありません。

いきなり職場環境が変わって配慮が叶わなくなったり、就業規則そのものが形式的なものになっていて解雇基準があいまいである可能性もゼロではありません。人同士が働いている以上、イレギュラーケースは常に発生するリスクは存在しています。

シバッタマン

シバッタマン辞めさせられるを防ぐ方法で障害者専用の転職エージェントを利用をお伝えします。

DODAチャレンジ

Dodaチャレンジは、IT業界やエンジニア職に強いことが特徴です。

エンジニア職でいうと、公開求人件数のうち半数以上を占めており、その中には当然IT業界企業からの求人や、Web関連職の求人も含まれます。

専門職のキャリアアップの他、未経験者歓迎の求人もありますから、これらへの転職を希望する人ならメリットを得やすい転職サービスだといえます。

シバッタマン

シバッタマン『IT人材白書2020』(IPA)の「先端IT従事者、先端IT非従事者の転職に対する考え方」のデータをみると、「より良い条件の仕事を求めて、積極的に行いたい」「より良い条件の仕事が見つかれば、考えてもよい」を合算した割合は、先端IT従事者※は69%、先端IT非従事者は60%となっています。

ご自身のスキルの客観的評価や現在どんな企業が募集しているのかといった情報を調べるのは個人では難しいこともあります。そんなときはdodaエージェントサービスをご利用ください。

中には未経験歓迎、学歴不問の求人もあるので、転職でエンジニア職を目指す人も利用しやすいといえます。

初めてエンジニア職への転職を考えている人は、アドバイザーに不安なことや気になることを相談してみるのがおすすめです。

ハローワークの全求人数約108万件のうち、障害者枠での求人数は1万7千件ほど。障害者枠の求人数の割合は約1.6%しかありません。

Dodaチャレンジは求人件数が多く選択肢に困りません。東京・大阪・名古屋の3ヶ所にオフィスを構えており、対面式でのカウンセリングの他にも電話やチャット、テレビ電話など、幅広い対応をしています。

シバッタマン

シバッタマンDodaチャレンジの障害者枠の求人は一般枠と同様に、都市部が一番多く、地方は少ないです。障害者枠全体の求人がそもそも少ないので、地方求人はかなり少ないのが現実。

そんな中、dodaチャレンジは地方の求人も扱っている数少ない転職エージェントです。

応募書類の添削や模擬面接などコンサルタントが分厚いサポートを行なっているので、入社後も就労に関する悩みがないか相談することが可能です。

都市部に求人が集まっていますが、地方求人もいくつか持っています。下記は公開求人数なのでその他の非公開求人と比較しても圧倒的に多いでしょう。

| 地域 | |

|---|---|

| 北海道・東北 | 72件 |

| 北関東 | 28件 |

| 首都圏 | 561件 |

| 北信越 | 33件 |

| 東海 | 275件 |

| 関西 | 161件 |

| 中国・四国 | 42件 |

| 九州・沖縄 | 45件 |

| 複数拠点がある求人 | 35件 |

| 合計 | 1252件 |

シバッタマン

シバッタマンdodaチャレンジは障がい者向けの転職支援サービスのため、臨床心理士の資格を持つコンサルタントが在籍しています。

\ 「非公開求人」が80~90% /

気になる方は今すぐクリック

リタリコ仕事ナビ

LITALICOワークスは「就労移行支援事業所」であることに対して、 LITALICO仕事ナビは「全国の就労移行支援事業所や就労継続支援事業所を 大量掲載している就職支援サイト」になります。

LITALICOワークスでは入社後定着率を高めるための工夫として、採用選考の前に雇用前実習や企業インターンシップを積極的に行い、入社後のミスマッチを防いでいます

| エリア | 全国(転職支援は一都三県中心) |

| 対象年齢 | 20代~40代 |

| 得意業種 | 全業種 |

| 求人数 | 1.8万件以上 ※就労支援所事業所数含む |

2021年に東証プライムに上場しており、会社としての経営の安全性があるのがわかります。

| 地域 | 公開求人数 |

|---|---|

| 北海道 | 294件 |

| 東北 | 310件 |

| 甲信越 | 200件 |

| 関東 | 1,250件 |

| 東海 | 420件 |

| 北陸 | 142件 |

| 中国 | 210件 |

| 関西 | 440件 |

| 四国 | 128件 |

| 九州・沖縄 | 454件 |

シバッタマン

シバッタマンLITALICO(リタリコ)は、「障害のない社会をつくる」をビジョンに掲げ、障害に関するに事業をメインに行っている会社です。

障害者雇用を検討する企業には採用計画から求人内容の検討、求職者の紹介、そして就職後まで一貫したサポートを提供します。

就労移行・就労継続支援の事業者には、広報活動や利用者募集に役立つ事業所情報の掲載、現場ですぐに使える教材、管理者・サビ管向けセミナーなどで運営全体をバックアップしています。

また2021年度から新たに請求機能も提供開始。

公費請求に関する業務負担を減らし、事業者がサービスに向き合う時間の捻出を狙います。

不正受給を続ければ、事業自体が継続できなくなりますので、LITALICOワークスは適切な形で運用されているはずです。

首都圏に限らず、全国でアルバイトや契約社員、正社員の求人情報を扱っているため、自宅から通える範囲で柔軟に求人を探せるのも利点です。(もちろんリモート案件もあります)

求人紹介では働きやすさにこだわって開拓した障害者雇用求人から、お一人お一人の希望と適性に合わせて求人をご案内します。

定着をサポートする福祉サービス「就労定着支援」の強化を図っており、累計3,000社以上の職場で定着支援を行ってきました。

その結果、今年度は就職後6ヵ月の定着率が過去最高の89.7%となりました。

\ 自分にあった就職支援の事業所を探す /

LITALICO仕事ナビは、 全国18000件以上の就労支援事業所(就労移行支援、就労継続支援A型・B型)の情報から 自分にあった就職支援の事業所を探すことができます。

障害の特性に応じた配慮もしなければなりません。

能力不足ではなく引き出すための環境作りが必要

- 「過重な負担」とならない範囲で、設備を整える、出退勤時刻を柔軟にするなど、法令に則った対応を行う必要があります。

クビでなく環境作り①:配属先での人間関係

- 障害特性や必要な配慮などの把握・理解

- チーム内のメンバーや上長との話し合いや、業務を通じたコミュニケーション

クビでなく環境作り②:職場環境

- 障害特性や配慮に沿った座席の配置や設備の設置

クビでなく環境作り③:健康管理

- 通院や服薬、休憩や休暇、出勤時間や早退などの配慮

クビでなく環境作り④:評価、処遇

- 人事制度に基づき、職務や目標設定、それに対する評価や処遇

クビでなく環境作り⑤:教育・訓練

- 人材育成の視点から、教育や研修機会の提供

差別禁止や合理的配慮に関しては、後述の「雇用率制度」と異なり、障害者手帳のない社員も対象となりますから、注意が必要です。

雇用率制度との関係では、「診断」と「障害者手帳の交付」とを区別しなければなりません。

雇用率算定の際にカウントできるのは、手帳を持っている人だからです。

診断を受けても、その人が障害者手帳を取得するかどうかは任意。本人の意思に反して手帳の取得を促すことは、トラブルにつながる可能性があります。

【障害者雇用やめてほしい?】よくある質問

障害者雇用をやめさせたいのですが、どうすればいいですか?

障害者の再就職は、一般の求職者に比べて困難な課題とされています。

そのため、障害者の方々が早期に再就職するために、事業主は障害者を解雇する場合には、迅速に解雇の届け出をハローワークに行わなければなりません。(障害者雇用促進法81条第1項(ハローワーク))

このような再就職支援策の実施は、障害者の雇用機会を増やすために重要な役割を果たしています。

障害者雇用促進法では、解雇の届け出を早急に行うことによって、障害者一人ひとりの再就職の機会を最大限に引き出すことが目的とされています。

この法律の遵守は、社会的なインクルージョンの促進にも繋がり、障害者の経済的自立と社会参加の促進につながるでしょう。

障害者の再就職支援策の早期かつ迅速な実施は、障害者がより良い将来を築くための重要なステップです。

前職で障害者雇用をしたらバレますか?

シバッタマン

シバッタマン基本的にはバレませんが、年末調整時に障害者控除を受けていた場合、新しい職場でのバレの可能性があります。

例えば、退職した前職から源泉徴収票を提出するよう求められることがあるでしょうが、その際もバレる可能性があります。

新しい職場では、過去の税制優遇措置が明らかになることで、あなたの事情が周知される可能性があるのです。したがって、念のために注意が必要です。

障害者雇用はクビにならない?

シバッタマン

シバッタマン障害者を雇用した場合には、解雇をしてはならないという制限はありません。

障害の有無に関わらず、一定の事情がある場合には、使用者は障害者である労働者を解雇することができます。

障害者の雇用に関する法律では、解雇に制限は設けられていません。

公正な雇用の原則や人権の保護など、他の法的規制がその範囲を制約する場合もあります。

したがって、障害者の雇用においても、公正な理由や適切な手続きに基づいて解雇を行う必要があります。

例えば、障害の影響により労働者が業務を遂行できない場合や、重大な職務上の違反があった場合には、使用者は解雇を検討することができます。しかしこれらのケースにおいても、個別の状況や配慮すべき要素を考慮し、公正な判断を下すことが求められます。

まとめ:【障害者雇用やめてほしいの?】発達障害ADHD部下を退職に追い込むのはなぜ

いかがでしたでしょうか。

今回の記事では、障害手帳を持つ私が、自身の経験を元に、「障害者雇用やめてほしいの?」という疑問に答えています。

私は過去に上司から「発達障害ではないか」と指摘され、結果的に医者の診断を受けることとなり、障害が発覚しました。

そして、私自身が障害のためにクビになった経験から、これ以上同じ境遇の人が出ないようにと、この記事を書いています。

この記事で、解雇やクビは最終的な選択肢であること、そして職場での協力と理解を深め、お互いに学び、成長していくべきであることを、私の体験を交えて具体的に解説しました。

障害者雇用の理解と職場環境の整備が、より良い職場を創り上げる第一歩であると強く信じています。

コメント