退職を考える際に検討する必要があるのは、最近注目を浴びているのが「社会保険給付金」です。

特に、退職コンシェルジュを利用する場合、どのような給付金が受給できるのか、申請の方法や条件はどうなっているのか、詳しく知りたいと思うでしょう。

この記事では、「退職コンシェルジュの社会保険給付金とは」を中心に、給付金の詳細や申請方法、失業保険の受給条件などをわかりやすく解説します。

退職を検討している方や、給付に関する情報を探している方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

- シバッタマン

- 精神障害者保健福祉手帳 保持者

- npo法人発達障がい者を支援する会(チームシャイニー)

- 退職代行で40歳で会社を退職し就労移行支援へ

- 氏名:柴田義彦

- 退職代行&就労移行支援、ITの執筆

- 妻と6歳の子供がいて住宅ローン・教育費に必死

- うつ病で休職経験多数

- 経歴・連絡先情報はプロフィールに表示

【退職コンシェルジュの給付金とは】失業保険との違い!自己都合は?一覧を紹介

退職コンシェルジュの社会保険給付金とは?失業保険との違い

退職コンシェルジュは、退職する人々を支援するサービスで、社会保険給付金の申請を支援しています。

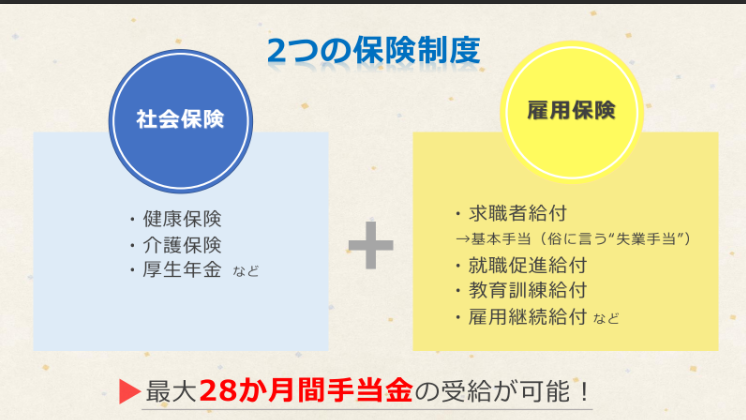

「社会保険給付金」という用語は、社会保険からの給付金を受け取るための総称です。

社会保険給付金は公式な用語ではありませんが、退職後に雇用保険や健康保険からお金を受け取れる制度を指す言葉として、一般的な用語として使用されています。

また、失業保険と社会保険給付金は異なるものです

社会保険給付金(傷病手当)

社会保険給付金には、傷病手当金、出産手当金、介護休業給付金などがあります。

社会保険給付金には、傷病手当金、出産手当金、介護休業給付金などがあります。

これらは、健康保険制度や介護保険制度によって設けられた制度で、病気やけが、出産、介護などの理由で働けなくなった場合に支給されます。

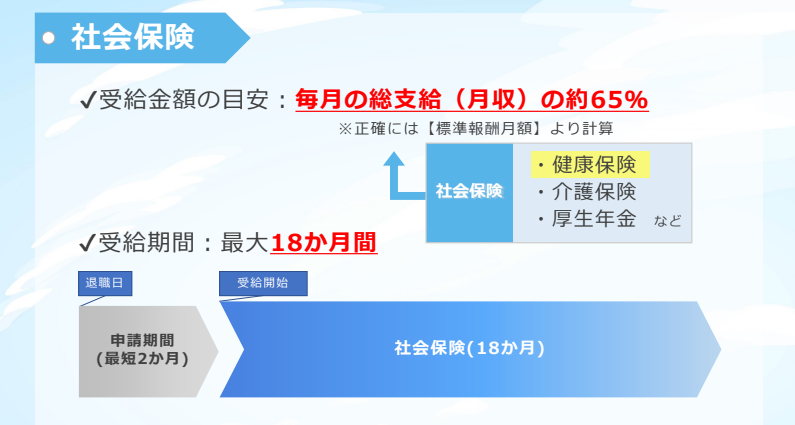

傷病手当金は、病気やけがで働けなくなった場合にもらえるお金で、最大1年6ヶ月間もらうことができます。

失業保険での自己都合は?

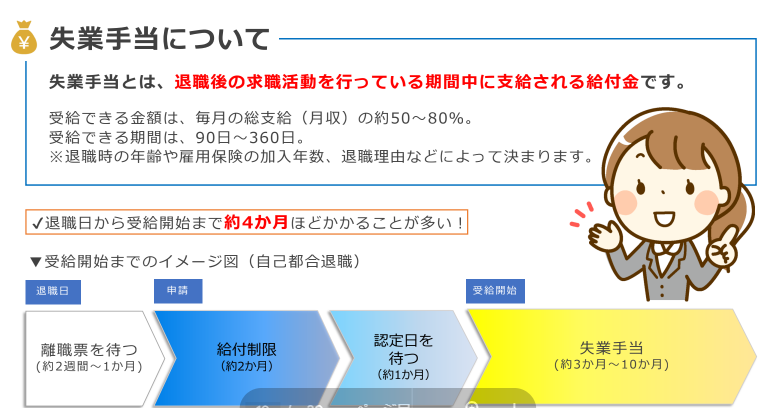

失業保険は雇用保険制度によって設けられた制度で、雇用保険の被保険者が倒産、定年、自己都合等により離職し、働く意思と能力がありながら就職できない場合に支給されます。失業保険はハローワークが管轄しています。

シバッタマン

シバッタマン私は発達障害になりましたが自己都合で退職して、社会保険給付金をもらいました

特定離職者という人は、失業保険を最大330日間もらうことができる特別な措置があります。

傷病手当金と失業保険を合わせると、最大2年8ヶ月間お金をもらうことができる可能性があります。

ただし、これらは異なる制度です。

傷病手当金は健康保険制度によって設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

一方、失業保険は雇用保険制度によって設けられた制度で、雇用保険の被保険者が倒産、定年、自己都合等により離職し、働く意思と能力がありながら就職できない場合に支給されます。

失業保険と傷病手当について

具体的には失業保険と傷病手当金のことを指します。

| 給付金 | 受給条件 | 支給額 |

|---|---|---|

| 失業保険 | 離職後、一定期間内にハローワークに求職の申込みを行い、かつ失業給付の受給資格があること | 給付期間:最長で330日間 給付額:月額60%の給与(上限あり) |

| 傷病手当金 | 病気やケガで働けなくなったこと 会社員または公務員であること 労災保険または雇用保険に加入していること | 給付期間:最長で1年6ヶ月間 給付額:1日につき標準報酬日額の3分の2(上限あり) |

社会保険給付金は、保険に加入している期間や支払った保険料に応じて受け取ることができます。また、退職後に受け取ることができる給付金もあります。

【社会保険給付金デメリット】】社会保険(傷病手当)の申請条件を紹介

傷病手当の支給の手続きの誤った申請のリスクをサポートしてもらえる

会社によってはメンタル不調で退職する場合には人事部が傷病手当の申請をしてくれる会社もありますが、辞める人間に対して会社はそこまで親切でないのが現状です。

シバッタマン

シバッタマン働けなくなったら失業保険と考える人が多いかもしれません。ただ、まずは医師の判断でも傷病手当を支給を貰った方がよいです。メンタル不調は休養に時間がかかりまうす。

そこでもらえるはずの傷病手当が支給がもらえなくなってしまいます。退職コンシェルジュ心の病気などで相談する人が多いので、サポートによった助かる人は多いのではないでしょうか。

ただ、退職をしてから傷病手当を申請するのがとても大変なのです。申請の複雑さは下記に述べます。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 申請の複雑さ | 傷病手当金の申請は、医師の診断書や所定の申請書など、必要な書類が多く、手続きが複雑になることがあります。特に、病気や怪我で療養している場合、書類の作成や申請手続きに時間と労力を要することがあります。 |

| 支給条件の厳格さ | 傷病手当金の支給には、一定の条件を満たす必要があります。例えば、所定の期間以上の療養が必要であること、医師の診断に基づく療養が必要であることなど、支給条件が厳格です。これらの条件を満たしていない場合、傷病手当金は支給されません。 |

| 支給の不確実性 | 病気や怪我の回復状況によって、支給期間が変動することがあります。そのため、経済的な不安が生じることがあります。例えば、病気や怪我が長引いた場合、傷病手当金の支給期間が延長される可能性があります。しかし、病気や怪我が短期間で回復した場合、傷病手当金の支給期間が短縮される可能性があります。 |

| 情報の不足 | 傷病手当金についての情報が一般には少なく、正確な情報を得るのが困難な場合があるため、申請プロセス自体が大変に感じることがあります。例えば、傷病手当金の支給条件や支給額、申請手続きなどについて、詳細な情報がない場合、申請に手間取ることがあります。 |

私は退職コンシェルジュ様にサポートいただきなんとか対応ができましたが本当に複雑なのです。

傷病手当の条件

傷病手当をもらえる条件としては下記がございます。

| 条件 | 説明 |

|---|---|

| 被保険者であること | 傷病手当金を受給するには、厚生年金保険に加入していることが必要です。 |

| 業務上または通勤による傷病であること | 傷病手当金は、業務上または通勤による傷病で労働不能となった場合に支給されます。 |

| 労働不能であること | 傷病手当金は、労働不能となった場合に支給されます。 |

| 休業退職していること | 傷病手当金は、休業退職している場合に支給されます。 |

また、会社を退職する場合には下記に気を付けたほうがよいです。特に退職日に労務不能であることが重要です。退職日に会社の人間に挨拶周りをすると考え、出社してしまうと傷病手当がもらえなくなってしまいます。

| 条件 | 説明 |

|---|---|

| 退職日に労務不能であること | 退職日に病気やけがで仕事を休んでいること。 |

| 退職日の前日までに連続3日以上の労務不能期間があること | 退職日の前日までに3日以上、病気やけがで仕事を休んでいること。 |

| 退職後1年以内に申請すること | 退職後1年以内に傷病手当の申請を行 |

傷病手当の申請の手続き

下記が傷病手当の申請の手順です。

特に下記の「事業主が証明する欄」を記入がありますが、前職での健康保険加入時に発生した傷病に対して支給されるため、前職の事業主が関与することが通常です。

シバッタマン

シバッタマンですが、退職をしていた場合には健康保険組合への相談が必要になります。その場合に面倒になって傷病手当の手続きを辞めてしまう人もいるのではないでしょう。

具体的な書類は、健康保険組合やハローワークなどの窓口で確認するのですが、退職コンシェルジュのサポートがあることによりメンタル不調でもサポートをうけることが可能になります。

| 手順 | 説明 |

|---|---|

| 医師の診断書を取得する。 | 病気やケガで休職する場合、医師の診断書が必要です。 |

| 「傷病手当金申請書」を入手 | 傷病手当金の申請には、「傷病手当金申請書」が必要です。健康保険組合または共済組合から入手できます。 |

| 「療養担当者が意見を記入する欄」を記入 | 医師の診断書に、「療養担当者が意見を記入する欄」があります。この欄に、医師から「労務不能」と認められた旨の記入をしてもらってください。 |

| 被保険者本人記入欄を本人が記入 | 「傷病手当金申請書」に、「被保険者本人記入欄」があります。この欄に、本人の氏名、生年月日、住所、勤務先、給与等の必要事項を記入してください。 |

| 「事業主が証明する欄」を記入 | 「傷病手当金申請書」に、「事業主が証明する欄」があります。この欄に、会社から「労務不能」と認められた旨の記入をしてもらってください。 |

| 「申請書」を保険者を添えて提出 | 記入後、「申請書」と必要添付書類(賃金台帳、出勤簿又はタイムカードの写し)を保険者に提出して |

その他、もしこの難しい傷病手当の作業を一人でやるとなると下記のサイトで詳しく記載していますので参考にしてください。

【社会保険給付金デメリット】失業保険のハローワークでの申請条件を紹介

失業保険はメンタル不調での適切な給付を受けられる可能性がある

失業保険は、仕事に就きたくて求職活動をしているなか、給付される人を対象にした制度です。

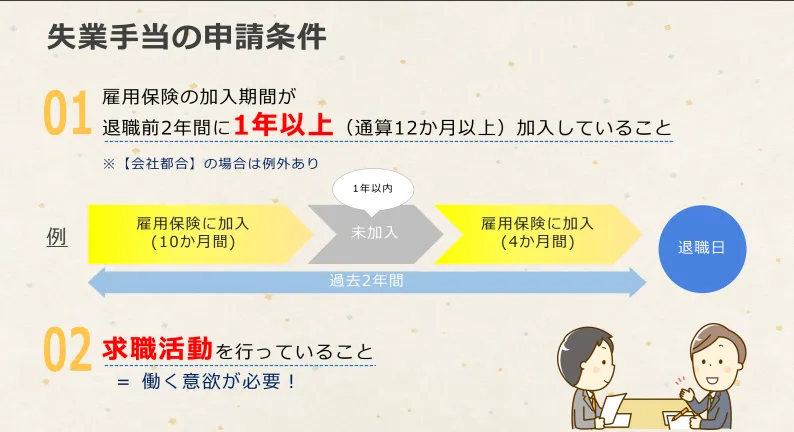

ただ、失業保険をもらえる期間も下記の条件があります。

- 雇用保険に加入していること

- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること

- 離職後ハローワークで求職の申し込みを行っているが「失業の状態」にあること

通常、自己都合での退職の場合、失業保険の基本手当は3か月間しか受け取ることができません。たいていの人はこの失業保険3か月間しか受給できません。

失業保険にも自主都合と会社都合と特定離職者の違い

シバッタマン

シバッタマン失業保険には、自己都合、会社都合、特定離職者の3種類があります。それぞれの種類によって、失業保険の受給条件や受給期間が異なります。

申請条件の違いは?

| 項目 | 自己都合の退職 | 会社都合の退職 | 特定離職者 |

|---|---|---|---|

| 退職理由 | 本人の意思による退shin職(転職、家庭の事情など) | リストラ、倒産、経営の合理化など | 健康上の理由、会社の倒産、育児・介護のための退職など |

| 失業保険受給期間 | 年齢や被保険者だった期間に応じて、給付日数が設定されている | 年齢や被保険者だった期間に応じて、給付日数が設定されている | 通常よりも長い期間、失業保険を受け取ることができる場合がある |

| 申請条件 | 退職日以前2年間に、通算で12か月以上雇用保険に加入していること | 退職日以前2年間に、通算で12か月以上雇用保険に加入していること | 退職日以前2年間に、通算で12か月以上雇用保険に加入していることに加え、特定離職者の要件を満たしていること |

まずメンタル不調で退職する場合には、民法第628条のやむを得ない理由に該当する可能性があります。

やむ得ない理由とは下記です。

シバッタマン

シバッタマンやむを得ない理由により退職せざるを得なかった場合、特定離職者に認定される可能性があります

残業時間が多くメンタル不調になった場合も特定離職者になる

会社都合の退職と特定離職者の受給期間の違いは、失業の原因と個人の状況に対する社会保障制度の配慮に基づいています。

特定離職者のケースでは、より個別の状況に応じた支援が必要とされるため、受給期間が異なることがあります。

このような差異は、失業者の生活を守り、再就職への道を支えるための制度設計に反映されています。

たとえば健康上の都合は下記が原因でメンタル不調になった場合であります。

時間外勤務

残業時間が多くメンタル不調になった場合、特定離職者になるかどうかは、離職した理由や状況によって異なります。しかし、残業時間が多いことがメンタル不調の原因となった場合は、特定離職者として認められる可能性があります。

これは退職コンシェルジュに確認ができます。

離職の直前6か月間のうちにいずれか連続する3か月で45時間、2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。

引用元:残業時間(ハローワーク)

シバッタマン

シバッタマンやむを得ない理由により退職せざるを得なかった場合、特定離職者に認定される可能性があります

ハラスメントの場合

ハラスメントでメンタル不調になった場合、特定理由離職者として認定される可能性があります。ただし、特定理由離職者として認定されるためには、一定の条件を満たす必要があります。

ハラスメントには、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、モラルハラスメントなどがあります。

例えば、メンタル不調の診断書を提出する必要があります。

上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者、事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者

引用元:特定理由離職者のハラスメントの範囲(ハローワーク)

やむ得ない理由とは

また、一般的にはやむを得ない事情により退職せざるを得なかった場合とは下記になります。つまりは会社の業務が原因でうつ病などが発生した場合にはやむ得ない理由に該当するのです。

これは民法第628条でも記載されています。

| 退職理由 | 概要 |

|---|---|

| 健康上の理由 | 重篤な病気やケガにより、労働が困難な状況になった場合。 |

| 家族の介護 | 家族の介護や看護が必要な状況で、労働との両立が難しい場合。 |

| 配偶者の転勤 | 配偶者の転勤に伴い、地理的な制約や家族の状況により退職が必要な場合。 |

| 労働環境の変化 | 労働条件や職場環境の変化により、労働が困難な状況になった場合。 |

| 契約期間の終了 | 契約社員や派遣社員の場合、契約期間の終了に伴い退職する場合。 |

628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。 この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

民法第628条やむを得ない理由:厚生労働省

失業保険の手続き

続いて問題になるのが、失業給付です。

シバッタマン

シバッタマン特定離職者としての認定には、正確な情報と適切な書類が必要です。誤った情報を提供したり、必要な書類を欠落させたりすると、申請が却下されるリスクがあります。

特定離職者としての認定は、個別の状況に応じた審査が行われるため、通常の申請よりも複雑で時間がかかることがあります。必要な書類や手続きについては、ハローワークの担当者と密に連携し、正確な指示を受けることが重要です。

特定離職者として失業保険の申請を行う際のより詳細な手順を、表にまとめています。

| 手順 | 内容 |

|---|---|

| 離職票の取得 | 退職時に会社から離職票を受け取ります。 |

| 公共職業安定所(ハローワーク)への相談 | 最寄りのハローワークに離職票を持参し、失業保険の申請について相談します。特定離職者としての申請を希望する旨を伝え、専門の担当者に相談します。 |

| 必要書類の準備 | 特定離職者として認定されるための追加書類を準備します。例:健康上の理由であれば医師の診断書、会社の倒産であれば倒産証明書など。ハローワークの指示に従い、必要な書類を整理します。 |

| 申請書の記入 | ハローワークで提供される申請書に、必要事項を記入します。記入に不明点があれば、担当者に確認しながら進めます。 |

| 申請書と必要書類の提出 | 申請書と必要書類をハローワークに提出します。提出時に、特定離職者としての審査にかかる期間や注意点について確認します。 |

| 審査の待機 | ハローワークが提出書類を審査します。審査結果が出るまでの期間は、通常の申請よりも長くなることがあるため、生活費の計画などを考慮します。 |

| 給付の受取 | 審査が通れば、指定された期間と条件で失業保険の給付を受け取ります。給付の受取方法や受取口座などの設定について、ハローワークの指示に従います。 |

自己都合で退職した場合は、離職後7日間の待期期間+2カ月間後となってしまいます。

ただ、特定理由離職者として認定された場合には下記のようにすぐもらえるようになります。また、会社都合よりも機関が長いです。

また、退職コンシェルジュのサポートがなければ特定離職者としての失業保険申請は非常に複雑です。

必要な書類や手続きの流れを正確に把握するのが難しいことがあります。ここは専門的なサポートがないと、手続きの途中で間違いを犯すリスクが高まります。

特定離職者の受給期間

| 被保険者であった期間 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | ||

| 区分 | 45歳未満 | 150日 | 300日 | |||

| 45歳以上65歳未満 | 360日 | |||||

45歳以上の特定離職者に対しては、一定の条件下で通常よりも長い失業保険の受給期間が設定されている場合があります。これは、中高年層の再就職が若い世代に比べて困難であることが一般的であるための措置です。

参考に会社都合の場合でも下記になります。

失業保険での受給期間(会社都合)

会社都合での離職における失業保険の給付日数を年齢別に示しています。年齢が上がるにつれて、給付日数が増加する傾向が見られます。

30歳未満の場合

| 雇用保険の被保険者だった期間 | 給付日数 |

|---|---|

| 1年未満 | 90日 |

30歳以上35歳未満

| 雇用保険の被保険者だった期間 | 給付日数 |

|---|---|

| 1年以上5年未満 | 120日 |

| 5年以上10年未満 | 180日 |

| 10年以上20年未満 | 210日 |

| 20年以上 | 240日 |

35歳以上45歳未満

| 雇用保険の被保険者だった期間 | 給付日数 |

|---|---|

| 1年未満 | 90日 |

| 1年以上5年未満 | 150日 |

| 5年以上10年未満 | 180日 |

| 10年以上20年未満 | 240日 |

| 20年以上 | 270日 |

45歳以上60歳未満

| 雇用保険の被保険者だった期間 | 給付日数 |

|---|---|

| 1年未満 | 90日 |

| 1年以上5年未満 | 180日 |

| 5年以上10年未満 | 240日 |

| 10年以上20年未満 | 270日 |

| 20年以上 | 330日 |

65歳未満

| 雇用保険の被保険者だった期間 | 給付日数 |

|---|---|

| 1年未満 | 90日 |

| 1年以上5年未満 | 150日 |

| 5年以上10年未満 | 180日 |

| 10年以上20年未満 | 210日 |

| 20年以上 | 240日 |

ここで問題なのが、会社都合で退職した場合は、調査後すぐに失業保険を受け取れますが、 自己都合で退職した場合は、調査期間+2ヶ月の給付制限期間後となってしまいます。

シバッタマン

シバッタマン退職コンシェルジュの社会保険給付金サポートとは、心の病気などによって働けなくなった人のために社会保険給付金を受けやすくするサービスです。

ただメンタル不調の場合には自己都合ではなく、会社都合での退職に変更をしてもらえます。また、メンタル不調の場合には特定離職者の場合は支給期間が長いのです。

詳しくは下記に記載しています。

【社会保険給付金デメリット】よくある質問

まとめ:【社会保険給付金デメリット】失業保険の違いや条件や一覧やどこで申請を紹介

いかがでしょうか。

【退職コンシェルジュの社会保険給付金】退職後の失業保険の違いや傷病手当を紹介についてお伝えしました。

今回の記事では、「退職コンシェルジュの社会保険給付金とは」について詳しく解説しました。

私の体験をもとに、退職を考える際に必要となる社会保険の給付金や、その申請方法、受給条件などを具体的に紹介しました。

特に、コンシェルジュを通じての給付金の受給方法や、失業保険の詳細についても触れています。

退職を考えている方にとって、給付金や社会保険は非常に重要なポイントです。

しかし、申請の手続きや受給の条件は複雑で、一人で把握するのは難しいもの。そこで、コンシェルジュのサポートを活用することで、スムーズに給付金を受け取ることができます。

最後に、私のアドバイスとして、退職を考える際は、給付金や社会保険の詳細をしっかりと理解し、必要ならばコンシェルジュのサポートを受けることをおすすめします。

退職は大きな一歩ですが、適切な知識とサポートで、よりスムーズに進めることができます。

コメント